La nécessaire adéquation des besoins individuels

« La direction traditionnelle (Théorie X) considère que les employés détestent le travail et doivent être contrôlés. La Théorie Y suppose qu’ils peuvent s’auto-diriger et assumer des responsabilités si on leur en donne l’opportunité. »

– Douglas McGREGOR –

David McGregor, Professeur au MIT, est surtout connu pour sa théorie X et théorie Y présentée dans son ouvrage The Human Side of Enterprise (1960). Il y décrit deux visions opposées du management et de la nature humaine au travail.

Mots clefs- domaines

- style de management

- réalisation de soi au travail

- management participatif

• Contributions majeures :

Psychologue et professeur de management, Douglas McGregor a proposé en 1960 (dans The Human Side of Enterprise ) une formulation qui a simplifié et marqué la compréhension des styles de management : la Théorie X et la Théorie Y . Il s’agit de deux visions opposées des travailleurs.

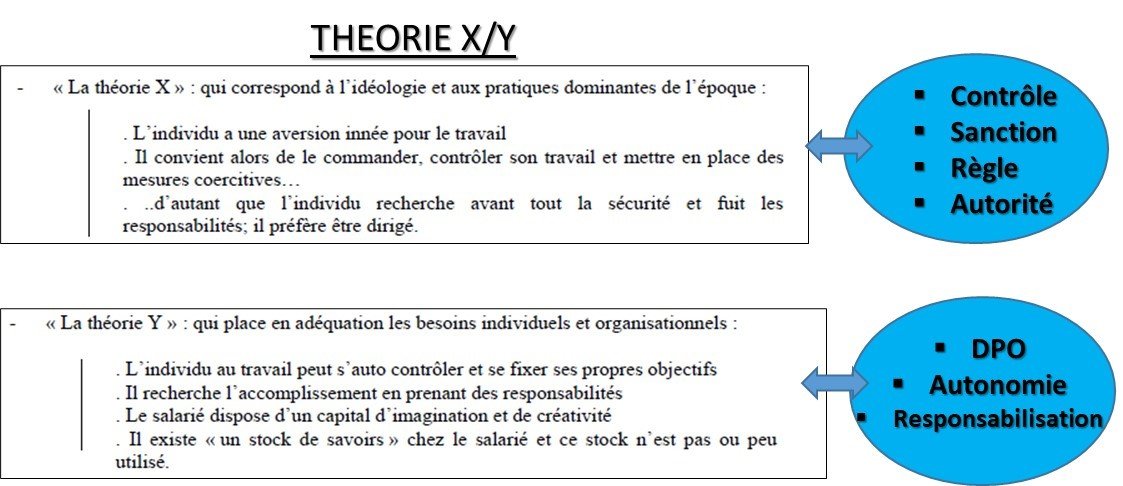

La Théorie X postule que les individus sont naturellement paresseux, évitent les responsabilités, manquent d’ambition et n’agissent que contraintes par des sanctions ou des contrôles stricts. Un manager « X » privilégiera donc un style autoritaire , centralisateur, avec une supervision étroite et des incitations surtout financières ou punitives.

À l’inverse, la Théorie Y considère que travailler peut être aussi naturel que se reposer, que les employés peuvent s’auto-motiver s’ils adhèrent aux objectifs, qu’ils recherchent la responsabilité, et qu’ils sont créatifs. Un manager « Y » adopta un style participatif , délégatif, misant sur l’ autonomie , la formation , la reconnaissance et l’alignement des objectifs individuels sur ceux de l’organisation (McGregor parle de « principe d’intégration » où, idéalement, individu et organisation gagnent ensemble).

McGregor, influence par Maslow, promet bien sûr la Théorie Y comme plus efficace à long terme : en traitant les employés en adultes responsables, on suscite l’implication, l’initiative et la satisfaction au travail, ce qui profite à la performance globale. Cette contribution a popularisé le concept de culture managériale et l’idée que les croyances du manager sur ses subordonnés sont souvent auto-réalisatrices.

• Les limites de l’approche :

Le modèle X/Y de McGregor est critiqué pour son caractère binaire, la réalité managériale est plus nuancée et la même personne peut avoir besoin tantôt d’encadrement, tantôt d’autonomie selon la situation.

Certains ont noté qu’il n’apporte pas de preuves empiriques directes de la supériorité de Y, même si de nombreux travaux ultérieurs ont tendu à démontrer les avantages d’un style participatif.

En pratique, la Théorie Y n’est pas une vérité universelle : elle présuppose un certain niveau de maturité et de compétence des employés. Dans des contextes de main-d’œuvre peu qualifiés, ou d’objectifs de court terme très pressants, un management participatif peut ne pas donner les résultats escomptés.

De plus, le style Y demande du temps (consultation, formation) et peut désorienter des employés habituels à plus de directivité. McGregor lui-reconnaît que tous même n’adhèrent pas spontanément aux responsabilités accumulées.

Enfin, on observe que des entreprises performantes combinaient souvent habilement contrôle et autonomisation, plutôt que d’appliquer uniquement l’une ou l’autre théorie.

Douglas McGregor a fourni un cadre simple qui a fait évoluer les mentalités managériales dans la deuxième moitié du XXᵉ siècle.

En vulgarisant la Théorie Y , elle a contribué à l’essor du management par objectifs, de l’ enrichissement des tâches , et plus généralement d’une gestion plus humaine et motivante.

McGregor a ouvert la porte à la remise en cause du commandement et contrôle traditionnel et a encouragé les dirigeants à porter un regard bienveillant et optimiste sur le potentiel de leurs équipes.

• Bibliographie principale

-

The Human Side of Enterprise (1960)

➤ Ouvrage dans lequel McGregor présente les théories X et Y, opposant une vision autoritaire à une approche participative du management. -

Leadership and Motivation: Essays of Douglas McGregor (1966, posthume, édité par Warren G. Bennis)

➤ Recueil de textes et conférences où McGregor approfondit ses idées sur le leadership, la motivation au travail et les conditions favorisant l’autonomie des salariés. -

The Professional Manager (1967, posthume)

➤ Compilation d’articles dans laquelle McGregor explore les rôles et responsabilités des managers dans une organisation moderne, en lien avec ses théories sur la motivation.

Copyright © 2025 All rights reserved