L’approche concurrentielle

« Un avantage concurrentiel existe lorsqu’une entreprise est capable de livrer les mêmes bénéfices que ses concurrents mais à un coût moindre, ou de livrer des bénéfices supérieurs à ceux de ses concurrents. »

— Michael Porter, Competitive Advantage (1985)

Michael Porter est professeur à la Harvard Business School, économiste de formation et pionnier de la stratégie d’entreprise centrée sur la concurrence. Il a profondément influencé la discipline avec ses modèles structurants, dont les « cinq forces concurrentielles » et la « chaîne de valeur ». Ses travaux ont contribué à institutionnaliser le champ de la stratégie comme domaine scientifique, tout en gardant une forte portée pratique.

Mots clefs- domaines

- Analyse concurrentielle

- Positionnement stratégique

- Avantage concurrentiel

- Facteur Clé de Succès

- Chaîne de valeur

• Les apports principaux et l’actualité de sa démarche :

- Le modèle des 5+1 forces (1979)

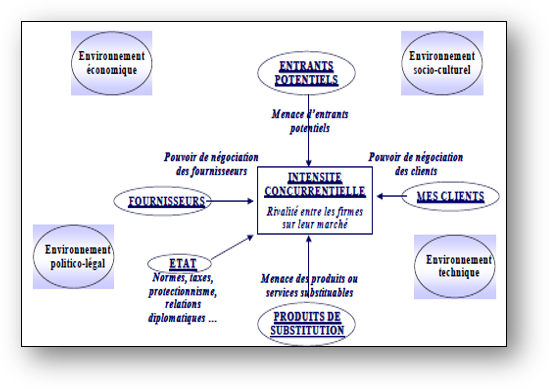

Influencé par le modèle SCP de MASON et BAIN, M. PORTER va chercher à analyser l’environnement concurrentiel qui conditionne les stratégies des firmes en présence et cette analyse sera formalisée dans son modèle des 5+1 forces.

Ce modèle des 5+1 forces est développé une première fois dans un article en 1979 puis sera détaillé en 1980 dans un ouvrage « Compétitive Strategy : Techniques for analysing industries and competitors » :

- Le modèle des 5+1 forces

Influencé par le modèle SCP de MASON et BAIN, M. PORTER va chercher à analyser l’environnement concurrentiel qui conditionne les stratégies des firmes en présence et cette analyse sera formalisée dans son modèle des 5+1 forces.

Ce modèle des 5+1 forces est développé une première fois dans un article en 1979 puis sera détaillé en 1980 dans un ouvrage « Compétitive Strategy : Techniques for analysing industries and competitors » :

Au sein d’une industrie (d’un marché), une firme fait l’objet de forces qui influencent sa capacité à générer un profit. Il dénombre ainsi 5 forces :

. Les concurrents actuels

. Les concurrents à venir ou entrants potentiels

. Les produits ou services de substitution

. Le pouvoir de négociation des fournisseurs

. Le pouvoir de négociation des clients.

Dans une industrie, plus ces forces s’expriment avec un fort degré d’intensité, plus la capacité de marge est limitée et inversement.

Ce modèle qui permet de diagnostiquer les menaces et opportunités micro- environnementales sera enrichi en intégrant en particulier l’impact des décisions de l’Etat c’est-à-dire plus largement des pouvoirs publics.

• Les stratégies génériques (1980) :

Porter identifie trois orientations stratégiques fondamentales permettant d’obtenir un avantage concurrentiel durable:

- la domination par les coûts (leadership cost),

- la différenciation (proposer une offre unique valorisée par les clients)

- et la focalisation (cibler un segment spécifique avec une stratégie de coût ou de différenciation adaptée). Il souligne le risque d’être « bloqué au milieu » sans positionnement clair.

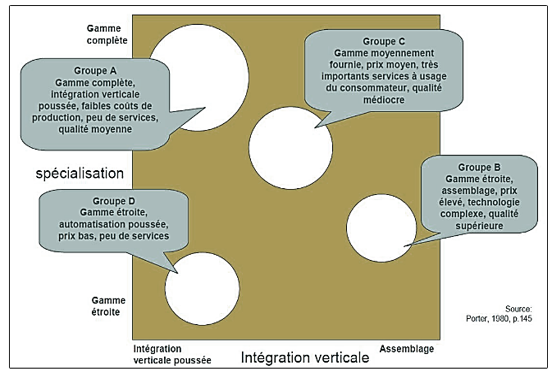

- Les groupes stratégiques

La concurrence ainsi définie par l’approche des 5+1 forces, la stratégie aura alors pour objet de positionner la firme au regard des contextes du marché.

Mais différentes stratégies peuvent être menées avec cohérence sur un même marché ; ainsi les groupes stratégiques seront constitués des firmes qui ont mis en place des choix stratégiques similaires.

L’intensité concurrentielle dépendra alors du nombre de groupes stratégiques qui cohabitent et de la distance stratégique entre ces différents groupes.

Caractérisé par M. S. HUNT puis repris et développée en 1980 par M. E. PORTER, le concept de groupe stratégique permet de caractériser le regroupement de systèmes d’offres identiques : Il se définit alors comme l’ensemble des entreprises qui développent des comportements stratégiques similaires dans un secteur, dans une industrie donnée à partir de ressources identiques et identifiables ou qui ciblent de mêmes segments de clients.

En caractérisant les groupes stratégiques, on obtient la carte stratégique du secteur considéré :

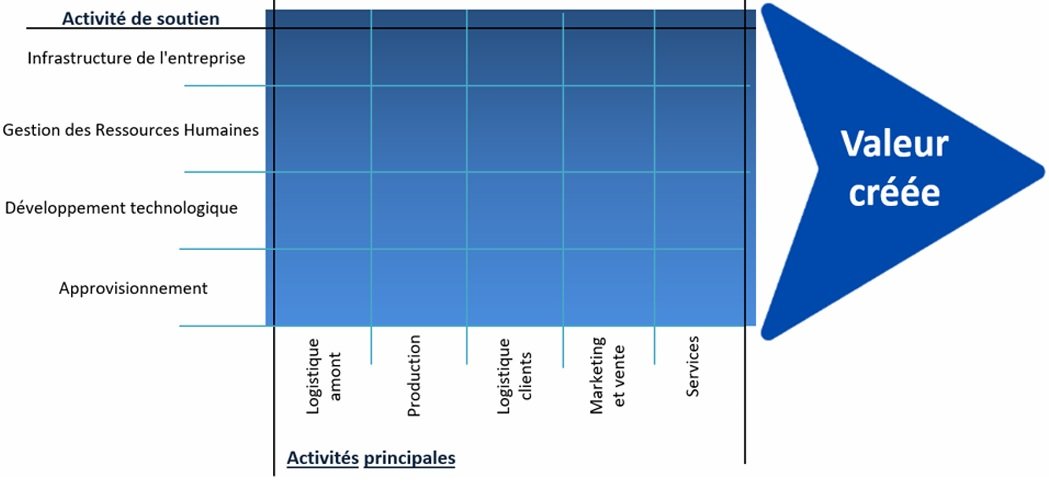

• La chaîne de valeur (1985)

Ce modèle a été introduit dans un article en 1985 et détaillé dans son ouvrage « l’avantage concurrentiel » (1986).

PORTER s’intéresse aux conditions de création de valeur et aux stratégies qui en découlent. Dans son modèle d’analyse il distingue les activités qui participent directement à la création de valeur, « les activités principales ») des activités supports qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces activités principales.

• Le diamant de Porter (1990) :

Modèle explicatif de l’avantage concurrentiel des nations et de leur compétitivité, basé sur les conditions structurelles locales influençant la performance des entreprises.

Il distingue ainsi quatre déterminants interdépendants: les facteurs de production, la demande intérieure, les industries connexes et de soutien, et la structure/rivalité des entreprises. Ce cadre conceptuel a influencé les politiques de développement économique et de clusters industriels.

• La distinction entre efficacité opérationnelle et positionnement stratégique (1996) : dans son article « Qu’est-ce que la stratégie ? », Porter affirme que la stratégie n’est pas une simple amélioration de l’efficacité, mais repose sur des choix de positionnement et sur la cohérence des activités autour de ce positionnement.

Pour Porter, la véritable stratégie ne consiste pas simplement à exceller dans l’exécution des mêmes activités que les concurrents, mais à faire des choix délibérés et cohérents d’activités différentes ou exécutées différemment, créant ainsi un positionnement unique et défendable.

• Le concept de création de valeur partagée (2011) : Évolution de sa pensée intégrant les dimensions sociétales, Porter propose que les entreprises peuvent simultanément créer de la valeur économique et répondre aux enjeux sociaux, dépassant la vision traditionnelle de la RSE comme contrainte externe

• Les limites de l’approche Porterienne :

PORTER est de loin l’auteur le plus cité en recherche en stratégie . Les dimensions pratiques et donc opérationnelles de ses approches en font un auteur de référence pour un très grand nombre de dirigeants et de managers ( une étude menée auprès de 1200 dirigeants de grandes entreprises, de consultants et de professeurs le cite comme le penseur le plus influent du management).

Cependant, ses différentes approches ont fait l’objet de plusieurs critiques relevant en particulier :

– d’une approche trop déterministe : la performance des entreprises n’est pas conditionnée que par la structure de l’industrie mais aussi, par exemple, de ses ressources, de ses compétences et du degré d’efficience * de leur gestion. Ainsi des auteurs comme HAMEL, PRAHALAD vont reprocher le caractère mécaniste et prescriptif de son approche,

– d’une approche qui ne prend pas en compte les turbulences environnementales alors même que les conditions concurrentielles et donc les FCS sont eux-mêmes très instables.

– d’une approche trop statique : son approche par le positionnement stratégique est mal adapté aux contextes environnementaux mobiles voire turbulents caractérisés par « l’hypercompétition », l’innovation disruptive et les changements rapides des conditions de marché (critique développée par Richard D’Aveni et Rita McGrath).

– une focalisation excessive sur la rivalité : La vision fondamentalement concurrentielle de Porter peut conduire à négliger les opportunités de coopétition, d’innovation collaborative et de création de marchés nouveaux (critique développée par l’approche Blue Ocean Strategy de Kim et Mauborgne).

Michael Porter a institutionnalisé le domaine de la stratégie d’entreprise comme discipline académique à part entière. Ses modèles et cadres d’analyse constituent aujourd’hui le socle fondamental de toute réflexion stratégique.

Si d’autres approches théoriques ont enrichi, complété ou contesté certains aspects de sa pensée, l’architecture conceptuelle portérienne demeure incontournable. Sa contribution la plus durable est peut-être d’avoir établi que la stratégie est avant tout une discipline de choix délibérés et cohérents, de renoncements assumés, et non simplement une quête d’excellence opérationnelle.

Dans un monde économique où la différenciation est de plus en plus difficile à maintenir, où les pressions pour la performance à court terme sont exacerbées, et où les frontières sectorielles s’estompent, le message fondamental de Porter sur la nécessité d’un positionnement distinctif et d’arbitrages stratégiques clairs reste profondément actuel.

Son influence s’étend bien au-delà du management stratégique traditionnel, irriguant les domaines de la politique économique, du développement territorial, de la responsabilité sociétale et même de l’économie du développement.

• Bibliographie principale

• Porter, M.E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.

Article fondateur qui introduit le modèle des cinq forces concurrentielles, révolutionnant l’analyse industrielle. Porter y offre un cadre systématique pour évaluer l’attractivité structurelle d’un secteur et identifier les facteurs déterminants de la rentabilité à long terme. Ce texte marque le début de la formalisation de l’analyse stratégique moderne.

• Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press.

Ouvrage majeur qui développe pleinement le modèle des cinq forces et présente les stratégies génériques. Porter y détaille des méthodologies d’analyse sectorielle et concurrentielle qui sont devenues les standards de l’industrie. Le livre inclut également des sections sur les stratégies dans différents contextes (industries fragmentées, émergentes, en déclin) et reste un classique incontournable.

• Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Complément au premier ouvrage, ce livre introduit le concept de chaîne de valeur et approfondit l’analyse des sources d’avantage concurrentiel. Porter y développe comment les entreprises peuvent mettre en œuvre les stratégies génériques à travers des configurations spécifiques d’activités créatrices de valeur.

• Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 68(2), 73-93.

Article synthétisant les conclusions de son livre éponyme, où Porter transpose son analyse au niveau macroéconomique. Il y présente le « diamant » des avantages nationaux, expliquant pourquoi certaines industries prospèrent dans certains pays. Cette contribution a profondément influencé les politiques de développement économique et de compétitivité territoriale.

• Porter, M.E. (1996). What Is Strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 61-78.

Article capital qui clarifie la distinction fondamentale entre efficacité opérationnelle et positionnement stratégique. Porter y réaffirme l’importance des choix d’activités uniques et cohérentes face à la tendance à réduire la stratégie à des outils de performance.

• Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1-2), 62-77.

Copyright © 2025 All rights reserved